- PUBLICADO POR Alfredo Cohen Montoya

En 1993 la selección colombiana de fútbol jugaba contra la argentina y Faustino Asprilla, uno de mis ídolos, recorría el campo por el lado derecho como una gaseosa intentando quitarse de encima a todos los rivales para finalmente caer esparcido sobre el césped.

–»Filldeputa… ¡Negro tenías que ser!» – le llamaba entonces yo, sin una pandilla de vergüenza.

En esta cuarta columna para EL COMEJÉN quiero hablar sobre racismo; ya que con elParlante hace más de 10 años que hago talleres en institutos donde la diversidad cultural es residual y, por lo tanto, los jóvenes tienen centenares de prejuicios y estereotipos sobre las personas migradas. Cuando estoy en estas clases les explico mi historia personal para explicar la de los demás que, como yo, han venido a vivir a Barcelona con la intención de tener una vida mejor.

Hace tiempo entendí que es imposible que estos chicos y chicas se pongan en mis zapatos. Nunca, por más sensibles que sean, por más que lo intenten, tendrán los males que he tenido yo esta semana. Ninguno sentirá en sus carnes la sensación de tener a la familia y a los amigos en peligro, a 8.000 kilómetros de distancia. No conseguiré que sientan la frustración y la tristeza que me invade al ver que Colombia se sigue asesinando a sí misma, en un círculo vicioso interminable de odio y destrucción.

Esta semana, el único país por el que sufro en un mundial de fútbol se me reventó en la cara. Ayer, viendo en el cine «El olvido que seremos» voy a volver a llorar. Nadie se podrá poner en los zapatos. Ni mis contactos de Facebook, ni mis amigos catalanes, ni mi familia, ni mi pareja, ni los adolescentes de Sarrià.

El dolor ajeno no puede sentirse como propio, cada dolor es particular, inalienable, intransferible y por ello debería ser respetado, sin juicios, sin ataques. Marshall Rosenberg señala que la comunicación, si es empática, si no es violenta, tiene la capacidad de observar, escuchar, atender las emociones del otro y acompañarlas. Entender las emociones como respuestas a profundas necesidades es la única cosa que nos puede ayudar a empatizar con los demás.

Comprender no es sentir, pero es mejor que nada. Si no juzgo el dolor del otro, puedo entender la rabia de la Sandra, una vieja amiga de mi Facebook, a quien le destruyeron su peluquería unos jóvenes empeñados durante las protestas. El negocio que había construido con esfuerzo durante los últimos 10 años, como yo. Asimismo, aunque esté muy equivocada, puedo entender el miedo de Marcela, la cajera del banco que sentía que lo que estaban destruyendo unos encapuchados también era suyo. Me cuesta, me duele, me parece absurdo, pero con esfuerzo, puedo entender que una pequeña parte del país tenga miedo de perder sus pocos o muchos privilegios, porque también pasa en sociedades menos desiguales, como en la que vivo.

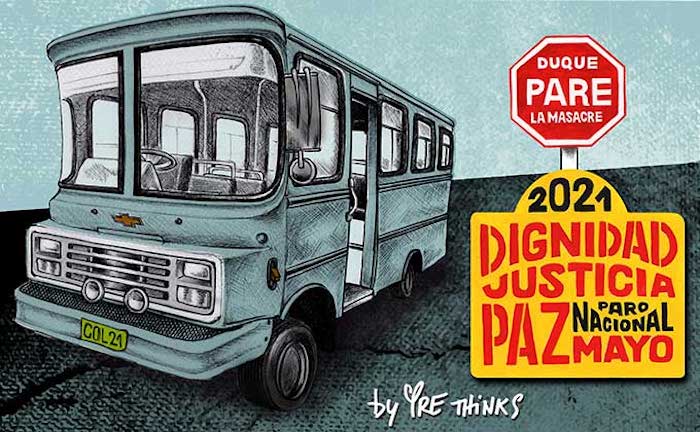

Pero, así como puedo entender la Sandra y la Paola, lo puedo hacer muy especialmente con los centenares de miles de jóvenes y adultos que han salido a los parques, las plazas y las calles a pesar de la Covid-19. Puedo entender perfectamente a los campesinos y a los indígenas que, hartos de pasar ganas y recibir violencias durante siglos, han bloqueado las carreteras y han tumbado las estatuas de los colonizadores europeos.

¿Cómo no entender que los marginados de siempre se cansen algún día? Puedo entender perfectamente que una juventud sin nada que perder esté dispuesta a llevar la protesta hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, no puedo entender que la policía le dispare al pueblo como no puedo entender a quien da esta orden. No puedo ni siquiera imaginar el dolor de las madres que han perdido a los hijos en estas manifestaciones y en las interminables guerras colombianas. Quienes pierden a sus padres se dicen huérfanos, quienes pierden a sus hijos no tienen nombre.

Me niego a aceptar que una vida valga lo mismo que una oficina, un coche, un celular, pero entiendo que la violencia es una forma triste de expresar el dolor. El dolor de los colombianos es el producto de interminables necesidades no resueltas por un Estado que se ha opuesto a que la mayoría tenga oportunidades para complacer a muy pocos.

Para transformar el país habrá que perder el miedo. Pero no sólo a salir a la calle a expresar nuestro dolor, sino también a escuchar el del otro, a acogerlo, a comprenderlo, a entender de dónde viene para intentar sentirlo como propio, aunque nunca lo conseguiremos. Construir la paz es muy difícil, pero construir la guerra siempre es peor.

Faustino «El Tino» Asprilla se levantó del suelo como si me hubiera sentido, se sacó del medio dos o tres argentinos y clavó el balón en el ángulo derecho de Goycochea. Lo que era grave no era que yo, un niño de 9 años buscara afecto y admiración, lo más doloroso es que los adultos a mi lado celebrasen con aplausos y risas, aquella racista y clasista manera de hacerse hombre, del pequeño Alfred Trump.

Texto publicado originalmente en EL COMEJÉN .